Как 80 лет назад жила сельская молодёжь

Так случилось, что, работая над архивными материалами для книги по истории «Коммуны», мне случайно попались справки и отчёты, касавшиеся села Мужичье Воробьёвского района. Потом ещё одна случайность: через какое-то время я познакомился с бывшими редакторами воробьёвской районной газеты «Большевик» (с 1953 года – «Коммунист») Лилианой Васильевной Ендовицкой и Василием Семёновичем Игнатченко. Их живые, полные подробностей рассказы о механизаторах, доярках, сельской интеллигенции – учителях, культработниках, агрономах и инженерах – во многом дополнили фактический материал, почерпнутый из архивных источников.

Изба-читальня как центр культуры

За год до окончания войны офицера Николая Орловского тяжело ранило. Месяцы скитаний по госпиталям и окончательное решение медицинской комиссии: «Службе не подлежит». Вернулся в родное Мужичье. «Сесть за трактор я не мог, - рассказывал Николай в далёком сорок седьмом корреспонденту «Коммуны» Василию Тишанинову, - так как от ранения до конца не оправился, еле ходил. На душе горько: в нашей сельхозартели имени Кирова, как и везде в округе, в бригадах, на фермах – одни женщины. А тут мужик с фронта вернулся и не при деле. Работу мне нашёл секретарь партбюро колхоза Григорий Скоробогатько – предложил заведовать избой-читальней».

Но для начала её следовало привести в порядок: полы заменить, печку заново сложить, оштукатурить и побелить стены, навес под крыльцом соорудить… И всё это легло на плечи комсомолок. После работы в поле и на фермах они приходили к избе-читальне. «Катя Буткова, звеньевая звена по выращиванию подсолнечника и по совместительству секретарь комсомольской организации, кинула клич провести воскресники по ремонту избы-читальни, - продолжал Николая Орловский. – И я, конечно, в стороне не остался. Всё, что касалось плотницкой стороны дела, было за мной».

Изба-читальня заработала в полную силу.

А вскоре пришёл конец войне. Фронтовики с победой возвращались домой. «Надо было пополнять ряды наших читателей. К тому времени сельская библиотека насчитывала около 8500 книг, - уточнял Орловский. – И привлекать фронтовиков к участию в художественной самодеятельности. У нас появились хор, танцевальный и драматический кружки, лекторий, регулярно выходила стенгазета».

Интересная и почти забытая деталь того времени: еженедельно в избе-читальне устраивались так называемые громкие читки. В дальнее село Мужичье газет приходило не так много. Чтобы односельчане находились в курсе всех главных событий в стране и в мире, местные молодые учителя и специалисты сельхозартели отбирали в газетах, которые приходили в сельсовет, всё наиболее значимое. Обычно по вечерам в избе-читальне собирались колхозники и начиналось обсуждение прочитанных вслух газетных статей. А после ещё и вопросы, возникавшие у полеводов и животноводов, и ответы на них лекторов-учителей, а нередко и самого председателя колхоза Ивана Ефимовича Лебедева.

От Чехова – к Островскому

По инициативе всё того же Орловского в Мужичьем появился драматический кружок. Возглавлял его учитель семилетней школы Александр Цапков.

Начиная с конца сороковых и вплоть до конца семидесятых годов в сёлах Воронежской области драмкружки, самодеятельные театральные коллективы существовали практически при каждом клубе и Доме культуры. Существовал, как сказали бы сейчас, общественный запрос у колхозников и рабочих на театральное творчество.

В Мужичьем свой театр организовался ещё при избе-читальне. В первый актёрский состав вошли Екатерина Белоусова, Виктор Бутков, Екатерина Гайдукова, Анастасия Антиликатор, Владимир Орловский. Первый же одноактный спектакль, показанный на колхозной сцене, был «Медведь» по А.П. Чехову.

Стенгазета тогда дала такой отклик: «Вечером помещение избы-читальни было до отказа заполнено. Со всех участков обширного артельного хозяйства пришли сюда колхозники, чтобы посмотреть спектакль. Выступление драмкружковцев и хора имело успех. В зале не раз гремели аплодисменты – лучшая награда молодому самодеятельному коллективу».

Следом были спектакли по пьесам «Два товарища», «Горячий день», «Земля». Особенно упорно пришлось поработать драмкружку над спектаклем по пьесе Анатолия Борянова «На той стороне». Эта многоактная пьеса со сложными коллизиями предполагала 25 персонажей-исполнителей (к тому времени драмкружок посещали 58 человек). Оказалось, что одновременно в Воронежском драматическом театре (теперь театр им. А. Кольцова) шла постановка по этой же пьесе. Александра Цапкова отправили в командировку, чтобы посмотреть спектакль в исполнении профессионалов. Встретился и побеседовал он с режиссёром, исполнителями главных ролей. Как он потом говорил, в осмыслении драматического материала та поездка в областной центр многим ему помогла.

Следом – ещё более трудная работа.

На этот раз выбрали пьесу классика отечественной драматургии А.Н. Островского «Не всё коту Масленица». Работа над постановкой шла строго по Станиславскому. «Сначала был застольный период, - вспоминала исполнительница роли вдовы купца Дарьи Федосеевны учитель местной школы Анастасия Антиликатор. – Несколько раз прочитали пьесу вслух. Нужно было понять и то время, и психологическое обоснование образов, выведенных драматургом. Принялись мы за поиск статей и книг, посвящённых А.Н. Островскому и его героям. Обсуждали рецензии на его постановки в столичных театрах».

Репетиции заняли примерно три месяца.

И вот – премьера. Большой зрительский успех выпал на долю Анастасии Антиликатор, Екатерины Белоусовой в роли двадцатилетней Агнии и Владимира Орловского, исполнившего роль приказчика.

На этом знакомство самодеятельных артистов села Мужичье с Островским не закончилось. Они поставили ещё один спектакль, на этот раз по пьесе «Поздняя любовь». После премьерного показа спектакля в Мужичьем его увидели и зрители районного центра в Воробьёвке.

…И первое место в военном округе

Александр Свинострыгин работал в колхозе конюхом. Дело своё любил. В любой момент зайди к нему в конюшню – порядок идеальный, и не скажешь по привычке устоявшегося выражения: «Ну, у тебя как в конюшне…» И лошади всегда ухоженные, хоть на парад их выводи.

Ещё Александр был заядлым спортсменом. Он и в баскетболе, и в футболе верховодил.

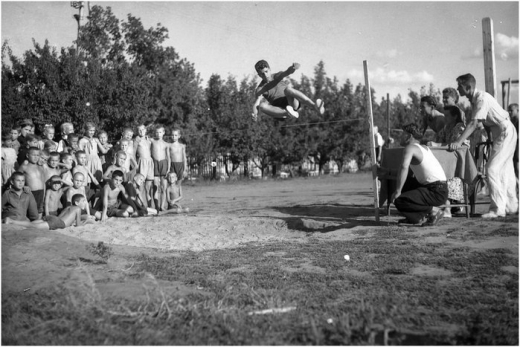

В городки играл так, что никто ему не был соперником. И решили тогда в правлении колхоза, что лучшего спорторганизатора в селе не найти. Первое, за что принялся Свинострыгин, - решил построить и оборудовать спортплощадку. Все 35 новоиспечёных членов добровольного спортивного общества «Колхозник» как один выходили на субботники. Так, колхоз имени Кирова обрёл свою спортплощадку. Начали работу волейбольная, городошная, легкоатлетическая секции, стрелковый кружок. Возглавили их трактористы Виктор Бутков, Николай Манжурин, Василий Луценко.

Правление колхоза выделило деньги на закупку необходимого оборудования, спортинвентаря и спортивной формы для команды баскетболистов. Провели комсомольцы и свою первую летнюю спартакиаду. Следом – районная спартакиада, на которой отличились легкоатлеты из Мужичьего Николай Рогозин и Ульяна Гаркавенко. Они стали вторыми в Воробьёвском районе по этому виду спорта.

До службы в армии механизатор Николай Тихоненко был одним из активистов спортобщества «Колхозник». Играл в баскетбол, в городки, на турнике никто больше него не делал подъём-переворот. Подошёл срок, и Тихоненко ушёл на срочную. Через какое-то время в правление колхоза от него пришло письмо: «Где бы я ни был, всегда вспоминаю о коллективе, воспитавшем меня. В колхозном спортобществе я начал заниматься физкультурой. Как мне это сейчас пригодилось! Мы делаем большие переходы, лыжные вылазки, и я никогда не отстаю от товарищей. По-прежнему люблю спорт. На соревнованиях по подъёму тяжестей занял первое место в военном округе. Мой совет вам, земляки: занимайтесь спортом, и вы будете достойными защитниками».

* * *

В 1950 году, через пять лет после Великой Победы, в Мужичьем действовали две начальных и средняя школы, в которых обучались более 800 ребят. Открылся фельдшерско-акушерский пункт. В колхозах (а их на территории села было три) имелись 11 тракторов, 5 комбайнов, 2 молотилки. Девяносто процентов полевых работ было механизировано. За всем этим стояли молодые люди, настойчиво налаживавшие мирную жизнь.

Изба-читальня как центр культуры

За год до окончания войны офицера Николая Орловского тяжело ранило. Месяцы скитаний по госпиталям и окончательное решение медицинской комиссии: «Службе не подлежит». Вернулся в родное Мужичье. «Сесть за трактор я не мог, - рассказывал Николай в далёком сорок седьмом корреспонденту «Коммуны» Василию Тишанинову, - так как от ранения до конца не оправился, еле ходил. На душе горько: в нашей сельхозартели имени Кирова, как и везде в округе, в бригадах, на фермах – одни женщины. А тут мужик с фронта вернулся и не при деле. Работу мне нашёл секретарь партбюро колхоза Григорий Скоробогатько – предложил заведовать избой-читальней».

Но для начала её следовало привести в порядок: полы заменить, печку заново сложить, оштукатурить и побелить стены, навес под крыльцом соорудить… И всё это легло на плечи комсомолок. После работы в поле и на фермах они приходили к избе-читальне. «Катя Буткова, звеньевая звена по выращиванию подсолнечника и по совместительству секретарь комсомольской организации, кинула клич провести воскресники по ремонту избы-читальни, - продолжал Николая Орловский. – И я, конечно, в стороне не остался. Всё, что касалось плотницкой стороны дела, было за мной».

Изба-читальня заработала в полную силу.

А вскоре пришёл конец войне. Фронтовики с победой возвращались домой. «Надо было пополнять ряды наших читателей. К тому времени сельская библиотека насчитывала около 8500 книг, - уточнял Орловский. – И привлекать фронтовиков к участию в художественной самодеятельности. У нас появились хор, танцевальный и драматический кружки, лекторий, регулярно выходила стенгазета».

Интересная и почти забытая деталь того времени: еженедельно в избе-читальне устраивались так называемые громкие читки. В дальнее село Мужичье газет приходило не так много. Чтобы односельчане находились в курсе всех главных событий в стране и в мире, местные молодые учителя и специалисты сельхозартели отбирали в газетах, которые приходили в сельсовет, всё наиболее значимое. Обычно по вечерам в избе-читальне собирались колхозники и начиналось обсуждение прочитанных вслух газетных статей. А после ещё и вопросы, возникавшие у полеводов и животноводов, и ответы на них лекторов-учителей, а нередко и самого председателя колхоза Ивана Ефимовича Лебедева.

От Чехова – к Островскому

По инициативе всё того же Орловского в Мужичьем появился драматический кружок. Возглавлял его учитель семилетней школы Александр Цапков.

Начиная с конца сороковых и вплоть до конца семидесятых годов в сёлах Воронежской области драмкружки, самодеятельные театральные коллективы существовали практически при каждом клубе и Доме культуры. Существовал, как сказали бы сейчас, общественный запрос у колхозников и рабочих на театральное творчество.

В Мужичьем свой театр организовался ещё при избе-читальне. В первый актёрский состав вошли Екатерина Белоусова, Виктор Бутков, Екатерина Гайдукова, Анастасия Антиликатор, Владимир Орловский. Первый же одноактный спектакль, показанный на колхозной сцене, был «Медведь» по А.П. Чехову.

Стенгазета тогда дала такой отклик: «Вечером помещение избы-читальни было до отказа заполнено. Со всех участков обширного артельного хозяйства пришли сюда колхозники, чтобы посмотреть спектакль. Выступление драмкружковцев и хора имело успех. В зале не раз гремели аплодисменты – лучшая награда молодому самодеятельному коллективу».

Следом были спектакли по пьесам «Два товарища», «Горячий день», «Земля». Особенно упорно пришлось поработать драмкружку над спектаклем по пьесе Анатолия Борянова «На той стороне». Эта многоактная пьеса со сложными коллизиями предполагала 25 персонажей-исполнителей (к тому времени драмкружок посещали 58 человек). Оказалось, что одновременно в Воронежском драматическом театре (теперь театр им. А. Кольцова) шла постановка по этой же пьесе. Александра Цапкова отправили в командировку, чтобы посмотреть спектакль в исполнении профессионалов. Встретился и побеседовал он с режиссёром, исполнителями главных ролей. Как он потом говорил, в осмыслении драматического материала та поездка в областной центр многим ему помогла.

Следом – ещё более трудная работа.

На этот раз выбрали пьесу классика отечественной драматургии А.Н. Островского «Не всё коту Масленица». Работа над постановкой шла строго по Станиславскому. «Сначала был застольный период, - вспоминала исполнительница роли вдовы купца Дарьи Федосеевны учитель местной школы Анастасия Антиликатор. – Несколько раз прочитали пьесу вслух. Нужно было понять и то время, и психологическое обоснование образов, выведенных драматургом. Принялись мы за поиск статей и книг, посвящённых А.Н. Островскому и его героям. Обсуждали рецензии на его постановки в столичных театрах».

Репетиции заняли примерно три месяца.

И вот – премьера. Большой зрительский успех выпал на долю Анастасии Антиликатор, Екатерины Белоусовой в роли двадцатилетней Агнии и Владимира Орловского, исполнившего роль приказчика.

На этом знакомство самодеятельных артистов села Мужичье с Островским не закончилось. Они поставили ещё один спектакль, на этот раз по пьесе «Поздняя любовь». После премьерного показа спектакля в Мужичьем его увидели и зрители районного центра в Воробьёвке.

…И первое место в военном округе

Александр Свинострыгин работал в колхозе конюхом. Дело своё любил. В любой момент зайди к нему в конюшню – порядок идеальный, и не скажешь по привычке устоявшегося выражения: «Ну, у тебя как в конюшне…» И лошади всегда ухоженные, хоть на парад их выводи.

Ещё Александр был заядлым спортсменом. Он и в баскетболе, и в футболе верховодил.

В городки играл так, что никто ему не был соперником. И решили тогда в правлении колхоза, что лучшего спорторганизатора в селе не найти. Первое, за что принялся Свинострыгин, - решил построить и оборудовать спортплощадку. Все 35 новоиспечёных членов добровольного спортивного общества «Колхозник» как один выходили на субботники. Так, колхоз имени Кирова обрёл свою спортплощадку. Начали работу волейбольная, городошная, легкоатлетическая секции, стрелковый кружок. Возглавили их трактористы Виктор Бутков, Николай Манжурин, Василий Луценко.

Правление колхоза выделило деньги на закупку необходимого оборудования, спортинвентаря и спортивной формы для команды баскетболистов. Провели комсомольцы и свою первую летнюю спартакиаду. Следом – районная спартакиада, на которой отличились легкоатлеты из Мужичьего Николай Рогозин и Ульяна Гаркавенко. Они стали вторыми в Воробьёвском районе по этому виду спорта.

До службы в армии механизатор Николай Тихоненко был одним из активистов спортобщества «Колхозник». Играл в баскетбол, в городки, на турнике никто больше него не делал подъём-переворот. Подошёл срок, и Тихоненко ушёл на срочную. Через какое-то время в правление колхоза от него пришло письмо: «Где бы я ни был, всегда вспоминаю о коллективе, воспитавшем меня. В колхозном спортобществе я начал заниматься физкультурой. Как мне это сейчас пригодилось! Мы делаем большие переходы, лыжные вылазки, и я никогда не отстаю от товарищей. По-прежнему люблю спорт. На соревнованиях по подъёму тяжестей занял первое место в военном округе. Мой совет вам, земляки: занимайтесь спортом, и вы будете достойными защитниками».

* * *

В 1950 году, через пять лет после Великой Победы, в Мужичьем действовали две начальных и средняя школы, в которых обучались более 800 ребят. Открылся фельдшерско-акушерский пункт. В колхозах (а их на территории села было три) имелись 11 тракторов, 5 комбайнов, 2 молотилки. Девяносто процентов полевых работ было механизировано. За всем этим стояли молодые люди, настойчиво налаживавшие мирную жизнь.